मैं कौन हूं?

मैं कौन हूं? स्वयं-होना और जीवन-होना के बीच संतुलन की खोज।

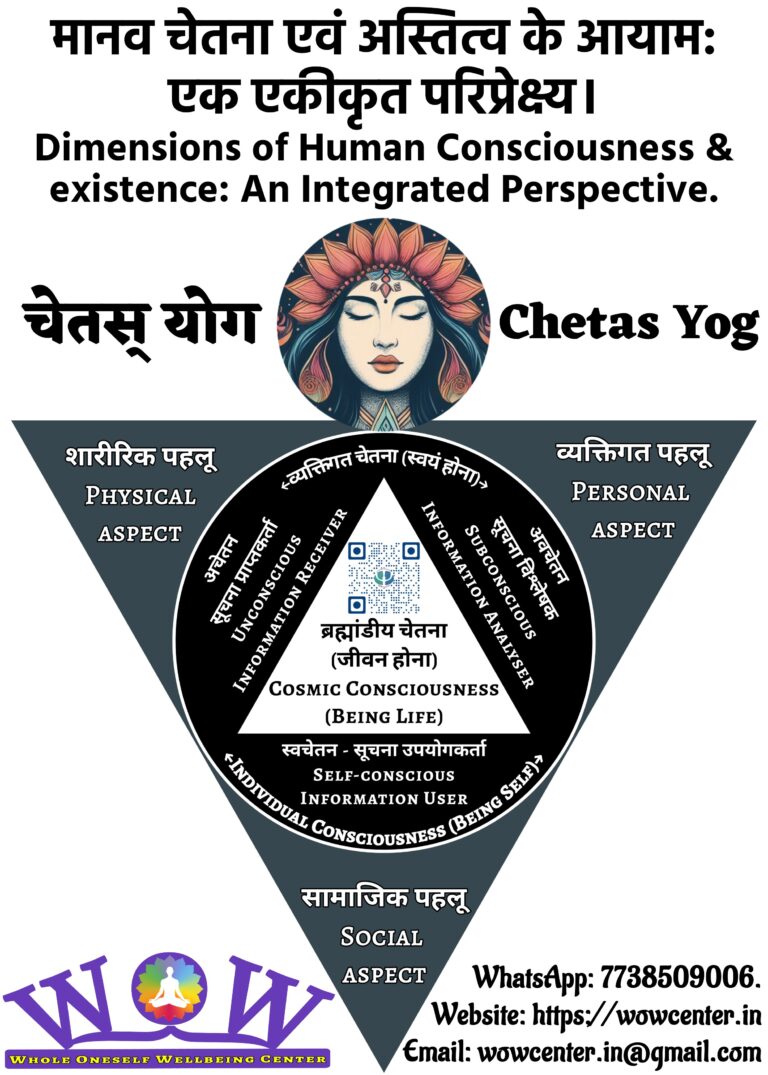

जब ‘मैं’ इस प्रश्न के साथ बैठता हूँ—मैं कौन हूँ?—तो एक गहरी समझ उभरती है। ‘मैं’ मात्र एक इकाई नहीं, बल्कि दो पक्षों का सामंजस्य हूँ:

जीवन-होना (जीवन-केंद्रित ब्रह्मचेतना), जो ‘मैं’ को होने और जागरूक होने की क्षमता देता है।

स्वयं-होना (स्वयं-केंद्रित व्यक्तिगत अस्तित्व), जो ‘मैं’ को शारीरिकता, व्यक्तित्व और सामाजिकता के माध्यम से जीवन जीने की संरचना देता है।

जीवन-होना के माध्यम से ‘मैं’ को तीन आपस में जुड़े हुए चेतन स्तर मिलते हैं—अचेतन, अवचेतन और स्वचेतन। ये ‘मैं’ के अनुभवों को आकार देते हैं और उन्हें गहराई प्रदान करते हैं। लेकिन जिस संसार में ‘मैं’ रहता हूँ, वह स्वयं-होना के दृष्टिकोण से बना है—मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी भूमिकाएँ। यह मेरे ‘मैं’ का “मैं, मेरा और मेरे” का स्वरूप बनाता है।

लेकिन एक प्रश्न उठता है, ‘मैं’ जीवन जीते समय स्वयं-होना को जीवन-होना से अधिक महत्वपूर्ण क्यों मानता हूँ?

क्यों ‘मैं’ स्वयं-होना को अधिक महत्त्व देता हूँ?

पहली नज़र में, स्वयं-होना ही मेरे अनुभव का मुख्य आधार प्रतीत होता है। इसके कुछ प्रमुख कारण हैं:

1. जीवित रहने की प्रवृत्ति: जन्म से ही ‘मैं’ अपने शरीर, इच्छाओं और आवश्यकताओं को जीवन का केंद्र मानने के लिए बाध्य होता हूँ। स्वयं-होना ही वह दृष्टि बन जाती है जिससे ‘मैं’ संसार को देखता हूँ।

2. सामाजिक पहचान: समाज मेरे नाम, उपलब्धियों, स्थिति और रिश्तों को अत्यधिक महत्व देता है। यह मुझे स्वयं-होना के साथ अधिक जुड़ने के लिए प्रेरित करता है।

3. भावनात्मक जुड़ाव: आनंद, दुख, प्रेम और भय जैसी भावनाएँ स्वयं-होना के अनुभवों से गहराई से जुड़ी होती हैं। ये भावनाएँ एक भ्रम उत्पन्न करती हैं कि ‘मैं’ केवल व्यक्तिगत अस्तित्व तक सीमित हूँ।

4. मन की स्वचालित प्रवृत्ति: स्वयं-चिंतित मन निरंतर विचारों और स्मृतियों में उलझा रहता है। ‘मैं’ अतीत और भविष्य की चिंताओं में खो जाता हूँ।

5. ‘मैं’ के खो जाने का भय: यदि ‘मैं’ स्वयं-होना को छोड़ दूँ, तो क्या शेष रहेगा? जीवन-होना अमूर्त और दूर प्रतीत हो सकता है, जबकि स्वयं-होना अधिक ठोस और नियंत्रित करने योग्य लगता है।

लेकिन भीतर एक स्वर उठता है—क्या यही सम्पूर्ण सत्य है?

स्वयं-होना और जीवन-होना के बीच संतुलन की आवश्यकता:

यदि ‘मैं’ केवल स्वयं-होना के रूप में जीता हूँ, तो जीवन बिखरा हुआ, तनावपूर्ण और प्रतिक्रियात्मक बन जाता है। यदि ‘मैं’ केवल जीवन-स्व में लीन हो जाऊँ, तो व्यक्तिगत अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, जिससे व्यावहारिक जीवन असंभव हो जाएगा।

उत्तर किसी एक को चुनने में नहीं, बल्कि संतुलन में है।

‘मैं’ को एक सम्यक संरेखण बनाए रखना होगा, जहाँ स्वयं-होना कार्यशील रहे, लेकिन वह जीवन-होना के साथ गहराई से जुड़ा रहे। यह संतुलन लाता है.

स्पष्टता: ‘मैं’ केवल अपने सीमित अस्तित्व तक सीमित नहीं हूँ, बल्कि व्यापक चेतना का भी भाग हूँ।

स्वतंत्रता: भय, आसक्ति और सामाजिक अपेक्षाओं से मुक्त होकर ‘मैं’ जीवन को एक व्यापक दृष्टिकोण से देख सकता हूँ।

प्रामाणिकता: मेरा व्यक्तित्व और भूमिकाएँ एक बोझ बनने के बजाय स्वाभाविक रूप से प्रकट होती हैं। जीवन केवल संचित आदतों से नहीं, बल्कि सजीव अनुभव से जिया जाता है।

‘मैं’ इस संतुलन को कैसे बनाए रख सकता हूँ?

जीवन-होना और स्वयं-होना के सामंजस्य के लिए ‘मैं’ को चेतस् योग (Exicon Synergy) का अभ्यास करना होगा—जहाँ ये दोनों पक्ष मेरे दैनिक अनुभव में एकीकृत हो सकें। इसके लिए कुछ प्रमुख उपाय हैं:

1. निशब्दता का अभ्यास: विचारों के कोलाहल से पीछे हटकर मौन में विश्राम करने से ‘मैं’ जीवन-होना के साथ पुनः जुड़ सकता हूँ।

2. स्वयं-निवेक्षण: ‘मैं’ प्रतिक्रिया देने से पहले स्वयं से पूछ सकता हूँ—”इस अनुभव को कौन देख रहा है? क्या यह वास्तव में ‘मैं’ हूँ या केवल एक संचित आदत?”

3. असंगलिप्त सहभागिता: ‘मैं’ स्वयं-होना के रूप में पूर्णतः जीवन जी सकता हूँ, लेकिन इस समझ के साथ कि यह मेरा केवल एक पक्ष है, सम्पूर्ण ‘मैं’ नहीं।

4. देखना, न कि डूब जाना: परिस्थितियों को देखने और उनका अवलोकन करने से ‘मैं’ जीवन की धारा के साथ बह सकता हूँ, बिना उसमें उलझे हुए।

5. वर्तमान में जीना: चाहे वह कार्य हो, संबंध हों, या एकांत, ‘मैं’ अपनी चेतना को जीवन-होना से जोड़े रखते हुए, स्वयं-होना के माध्यम से संलग्न रह सकता हूँ।

निष्कर्ष: ‘मैं’ की यात्रा

‘मैं’ केवल स्वयं-होना नहीं हूँ, और केवल जीवन-होना भी नहीं हूँ। ‘मैं’ इन दोनों के बीच का सेतु हूँ। इस यात्रा का उद्देश्य अपनी व्यक्तिगत पहचान को मिटाना नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं का अतिक्रमण करना है, ताकि ‘मैं’ सम्पूर्णता में जी सकूँ।

अब प्रश्न केवल “मैं कौन हूँ?” नहीं, बल्कि “मैं अपने व्यक्तिगत अस्तित्व और व्यापक चेतना के साथ पूर्ण सामंजस्य में कैसे रह सकता हूँ?” बन गया है।

यह कोई बौद्धिक जिज्ञासा मात्र नहीं, बल्कि एक अनुभव है—जो प्रत्येक क्षण में प्रकट हो रहा है, जब भी ‘मैं’ इसे देखने के लिए सचेत होता हूँ।